Ouvert, ouverture, jolis mots. C’est engageant, cela donne envie d’y souscrire. Cela renvoie à une vision de partage. Mais en fait ces termes ont de bien différentes acceptions suivant le nom auquel il est accolé. Certaines sont plutôt décevantes, d’autres au contraire enthousiasmantes et offrent de belles opportunités qu’il s’agit de cerner. Le panorama est plus fourni que la simple notion parfois associée au logiciel libre. Ces dimensions nous sont en effet apparues pendant la mise en place du premier MOOC francophone ITyPA. Faisons un petit tour dans le domaine de la formation.

Accès Ouvert

Pour commencer, passons par la Formation ouverte à distance (ou FOAD). La notion d’ouverture réside dans la capacité de personnaliser ses contenus et de ne pas être lié à des dates de début et de fin. Par extension, certains continuent à adjoindre ce O à la formation à distance, même quand cette ouverture de contenu et de durée disparait. Il faudra montrer patte blanche pour s’y inscrire. Allons plus loin.

Ressources ouvertes

Deuxième étape du coté des ressources. L’Unesco, les universités numériques, le gouvernement français encouragent la production de ressources ouvertes, souvent appelées ressources éducatives libres. L’idée est de permettre le libre accès à tous à la connaissance, ce qui est une vraie noble cause. L’idée est ici de proposer une licence d’utilisation – typiquement choisie parmi les licences Creative Commons – plus permissive que ce qu’autorise le droit d’auteur appliqué par défaut.

Mais si la licence la plus libre CC-by permet bien la réutilisation, l’amélioration, un travail ultérieur sur cette ressource (et donc aussi de permettre une appropriation par les utilisateurs, parfois élèves), les autres options restreignent ces libertés. Je renvoie à cet autre article pour cette discussion. Il y a donc différents niveaux d’ouverture dans le monde des ressources.

Ouverture aux publics

Continuons du coté des universités ouvertes. L’acception initiale est l’idée d’ouverture de cours dans les universités pour une formation culturelle désintéressée, et continue d’exister dans certaines villes (université de tous les savoirs …), qui renvoie à la mission de diffusion de connaissance des universités. La traduction dans le numérique, nous vient de l’anglais (Open University), et se propose donc de délivrer des diplômes en FOAD. L’idée est ici de proposer des diplômes universitaires à des publics adultes. Nullement désintéressée, l’université vise ici à équilibrer ses budgets, dans un contexte de formation continue qui s’avère concurrentiel. Un modèle finalement classique et déjà bien implanté dans différents pays européens.

Les modèles de ces universités s’appuient bien souvent sur des ressources ouvertes, ce qui renforce l’idée que ce n’est pas dans les ressources (la connaissance « brute »), mais bien dans le cursus que se situe la valeur ajoutée des universités.

Ouverture à tous les publics

Si au niveau des ressources, au delà des contenus on rend disponible le déroulement et les interactions, si on permet à tous de s’inscrire pour autant que l’on possède une adresse mail. Viennent alors les curieux, mais aussi ceux qui n’avaient pas accès, pas le temps, ceux qui souhaitent mettre à jour leurs connaissances … On rentre là dans une logique d’abondance, de grand groupe permise par le numérique. C’est bien la nouveauté première que proposent les MOOCS.

Ouvrir le dispositif

Dans une formation, les objectifs du cours, les ressources, les activités sont souvent définis. C’est le choix des MOOCs des grandes universités américaines. L’organisation du dispositif est donc préétablie, fermée. Si au contraire, on ouvre au participant la possibilité de définir ses propres objectifs, de proposer des ressources, d’échanger, de débattre, on permet à chacun d’adhérer et d’enrichir le dispositif. On s’ouvre ainsi à la notion d’apprenance chère à Philippe Carré. Cette flexibilité dans un contexte de mise en réseau des connaissances, des savoir-faire et des personnes est l’opportunité que nous offre l’approche connectiviste des cMOOCs, qui sont porteurs de construction de biens communs d’apprentissage. De manière incidente, on passe ainsi d’une transmission à une appropriation du savoir.

L’enseignant ouvert

Dans les contextes où l’on s’intéresse à l’apprenant, autour de notions telles que la motivation, le plaisir, l’apprenance, la posture de l’enseignant change nécessairement. L’enseignant n’est plus dans une posture transmissive, mais bien dans une posture d’accompagnement, ouvert aux aspirations et aux besoins des apprenants. C’est a priori ce que l’on met derrière la définition de tuteur. Son rôle est donc aussi de valoriser, de développer un climat de confiance, indispensable pour permettre l’ouverture à des idées nouvelles.

Ouverture entre les métiers, les disciplines

Nombre d’écrits soulignent que l’apprentissage auto-guidé, en réseau ne suit pas une ligne disciplinaire. Si les disciplines conservent leur valeur en termes de structuration de contenus, comme boite à outils pour comprendre un aspect d’un système. Si l’apprentissage est une mise en réseau, alors les disciplines doivent pouvoir accepter ces mises en réseau, ce qui est bien une forme d’interdisciplinarité.

D’autres métiers peuvent aussi à apporter leur pierre à l’édifice, notamment les documentalistes et les spécialistes de la communication, pour apprendre à mieux accéder à l’information, et à restituer ses réflexions. On peut aussi penser à des personnes ressources pour une approche stratégique de la construction des ses apprentissages, pour un accompagnement sur les méthodes … Sachant que chacun de ces métiers doit s’approprier les évolutions liées à la mise en réseau des apprentissages. Mais de par leur posture plus classique d’accompagnement je dirai qu’ils sont souvent en avance sur les enseignants disciplinaires. Collaborer au sein d’un enseignement entre ces différents métiers (par exemple au cours de projets) est une expérience passionnante.

Ouverture sur la nature des ressources

Je reste frappé par l’attachement de certains à un genre de document particulier. Certains ne jurent en effet que par les articles scientifiques, seuls porteurs de vérité car seuls validés par des pairs (voir par exemple à ce sujet réviser la révision par les pairs). On retrouve le même phénomène pour les ressources éducatives qui se devraient d’être validées par un spécialiste. Il me semble que ce type de documents sont effectivement indispensables à une construction organisée des savoirs. Mais qu’ils ne sont nullement suffisants pour l’appropriation par les apprenants, ni pour l’exploration de nouveaux axes.

D’autres médias, plus visuels, plus sonores, plus tactiles peuvent également permettre d’aborder différemment nos apprentissages de manière plus vairée, mais aussi plus sensible. Il nous faut donc aussi apprendre à nous ouvrir sur les différentes formes de ressources.

Il existe sans doute d’autres axes d’ouverture possibles. Pour le concepteur de dispositif de formation, il faut à apprendre à se positionner sur ces différentes dimensions. En effet, un dispositif de formation n’est pas et ne sera pas un système désorganisé. Il nous faut trouver des sujets pour nous rencontrer, des règles pour pouvoir échanger, des guides pour nous construire. On sait que la créativité et l’innovation sont fécondes lorsque l’on donne des (bonnes) contraintes.

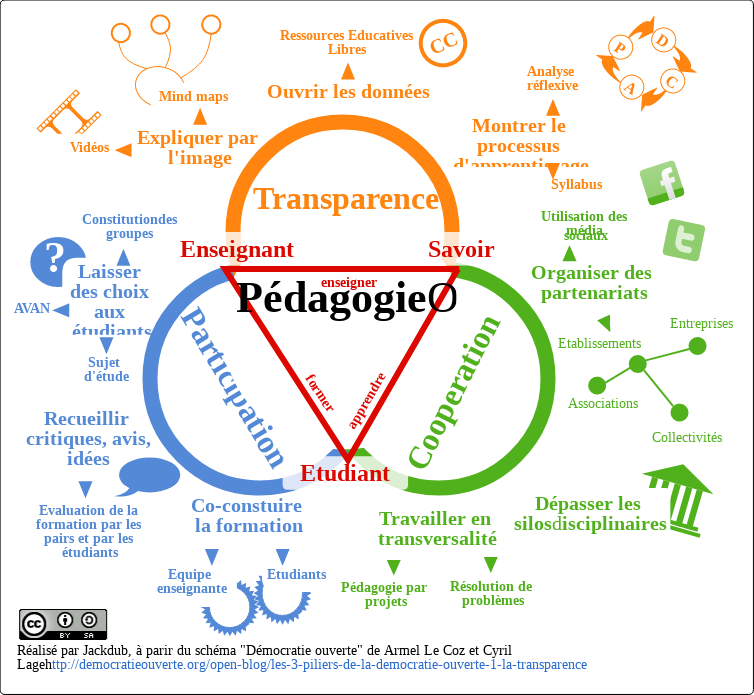

Pour une vue schématique des axes d’ouverture possibles, le schéma sur la pédagogie ouverte de Jacques Dubois est très synthétique, et éclairant. Je le réinsère donc ici :

crédits photos :

Open/ouvert par mag3737 – licence CC-by-nc-sa et Le plongeoir par 1D110 licence CC-by-nc-nd

Modifications :

- le 14/11/12 pour intégrer les excellentes propositions de @cvaufrey et @cousin

- le 19/11/12 pour intégrer le schéma de @jackdub

Sir John Daniel a proposé récemment un

Sir John Daniel a proposé récemment un

La structure très souple de ce type de cours fait que chacun peut se donner ses propres objectifs d’apprentissage et mener ses propres réflexions. Ce choix peut également se construire par sous-groupes. Il serait me semble-t-il pertinent de fédérer un noyau qui suive ce cours avec une approche correspondant à cette culture de service public, et qui explore comment le numérique peut servir à l’évolution de l’enseignement supérieur.

La structure très souple de ce type de cours fait que chacun peut se donner ses propres objectifs d’apprentissage et mener ses propres réflexions. Ce choix peut également se construire par sous-groupes. Il serait me semble-t-il pertinent de fédérer un noyau qui suive ce cours avec une approche correspondant à cette culture de service public, et qui explore comment le numérique peut servir à l’évolution de l’enseignement supérieur.